Em seu novo texto, Luiz Camillo Osorio, curador do Instituto PIPA, tensiona a mostra Alberto Giacometti e Rui Chafes: gris, vide, cris com uma discussão acerca da escultura hoje, em um tempo de acelerações no qual se vê demasiadamente, mas não se repara. Ele questiona “Como assumir a atualidade da escultura, o lugar por excelência da gravidade e da resistência, se tudo parece se dissolver num piscar de olhos? O que ainda pode a escultura?”. Pensando a linguagem e o momento próprios de Giacometti e de Chafes, o autor destaca as particularidades de cada produção – “Um experimenta escultoricamente o apagamento de uma certa ideia de corpo e de humanidade, o outro trabalha a construção de uma figuração pós-humana, uma simbiose erótica de formas orgânicas e inorgânicas” –, mas também a força desse encontro entrelaçado. Nos guiando pelas salas, Camillo elogia a exposição que, ao cegar e desequilibrar, nos faz perceber.

Todas as imagens desta postagem foram feitas por Camillo durante sua visita.

A ESCULTURA A CONTRAPELO DO ESPETÁCULO

Alberto Giacometti e Rui Chafes: gris, vide, cris, curadoria de Helena de Freitas, na Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa até 18 de setembro de 2023, nos faz pensar sobre o lugar contemporâneo da escultura, sobre o diálogo entre obras que pertencem a contextos históricos diferentes e sobre a tonalidade afetiva que nasce no silêncio das formas.

No período em que fui curador do MAM-Rio, tive a sorte de conviver com as obras destes dois artistas em duas exposições separadas, ambas no salão monumental do museu. No caso da exposição de Alberto Giacometti (1901-1966), curadoria de Véronique Wiesinger, ocorrida em 2012, a opção foi trabalhar o eixo vertical do MAM, indo do térreo, passando pelo salão monumental e terminando no mezanino. Se tratando de uma obra que lutou por manter a figura humana com alguma verticalidade possível, foi escolhido explorar este eixo para aproveitar o embate com a parede de concreto, as tensões de escala inerentes à sala monumental e o apelo deambulatório das figuras que transitavam sôfrega e desamparadamente pelo espaço.

A exposição do escultor português Rui Chafes (1966), Carne Misteriosa, curadoria de Marcio Doctors, ocorreu no ano seguinte, em 2013. A opção aí foi reduzir a escala do salão monumental, fechando uma caixa no qual as peças do artista pudessem ficar mais contidas e intimistas. Entre a última geração da escultura moderna, representada pela obra de Giacometti, e a geração de Rui Chafes (formada na década de 1980/90), surgem como desafios para a escultura enfrentar a ressaca da Pop, a exacerbação da imagem virtualizada e a diluição midiática da subjetividade. Foi perdida a dimensão pública da experiência escultórica, ou seja, o embate exemplar da forma plástica com o espaço que se assume como comum, de todos e de ninguém.

Esta exposição atual, este diálogo entre esculturas, tenta pôr-em-cena um certo desconforto contemporâneo com o excesso de visibilidade e com a vertigem inerente ao deslocamento acelerado pelo mundo (físico e virtual). Em um mundo onde as coisas não se sustentam, em que tudo circula e se consome, não há muito tempo para parar, muito menos para reparar o que se passa à nossa volta. Como assumir a atualidade da escultura, o lugar por excelência da gravidade e da resistência, se tudo parece se dissolver num piscar de olhos? O que ainda pode a escultura?

Em um texto de 1996 intitulado “Sculpture: Publicity and the poverty of experience”, o teórico Benjamin Buchloh enfrenta as perguntas acima tendo em vista uma realidade marcada pela “privatização da subjetividade e a fetichização da experiência dos objetos”. Para ele, a obra de Giacometti seria o último e trágico suspiro de uma modernidade que ainda acreditava na interdependência entre subjetividade e esfera pública. A contração tensa da figura, as reduções drásticas de escala, o movimento sem destino, o encrespamento na superfície do bronze, tudo indicava uma tentativa de responder à perda de uma experiência de mundo, impiedosamente destroçada pela barbárie da 2ª Guerra.

Neste aspecto, a obra de Giacometti, assim como a de Beckett, está explicitando o fim, um tanto desesperado, de uma crença na relação afirmativa entre linguagem, subjetividade e compartilhamento de sentido. A fragmentação da experiência suscitada pela especialização superlativa dos saberes, somada à individuação dos desejos mobilizada pela propaganda e pelo consumo, impõem uma reconfiguração radical do sentido da escultura. Não por acaso, como aponta Buchloh, a escultura começa a trabalhar com resíduos, com a aglomeração de restos da vida cotidiana, com a fragmentação desestruturada da forma e com a serialidade acumulativa de materiais industriais. A pop, a arte povera, o minimalismo e o pós-minimalismo são exemplos destes procedimentos. O deslocamento mais afirmativo aí viria pela passagem da escultura para o site-specific em Morris e Serra. Ela se desloca do objeto para o lugar, articulando-se, sob a forma do atrito, com as externalidades da arquitetura, das instituições, do mercado.

Deste modo, parece fazer sentido também a maneira como o diálogo entre Chafes e Giacometti vai se dar pela intervenção arrojada e seca no espaço de experiência das obras. Parte do trabalho de Chafes aqui nasce da criação de dispositivos cênico-escultóricos para lidarmos com a obra de Giacometti. Dispositivos sóbrios, acima de tudo. É uma ambientação da vertigem inerente à experiência escultórica do artista suíço nos termos da poética de Chafes. É raro vermos um artista trabalhar de forma tão incisiva o espaço expositivo sem que isso soe artificial ou cenográfico (no mau sentido). O espaço expositivo foi recomposto pela própria experiência escultórica que o habitou – dando-lhe austeridade, opacidade e gravidade. Tonalidades afetivas que andam na contramão do apelo sensorial da cultura do espetáculo e do consumo.

Entramos na exposição e somos convidados a passar por uma caverna de ferro construída por Chafes. Somos inicialmente cegados. Escuridão total. Surge uma luz, um buraco e uma pequena cabeça em gesso de Giacometti. Ao lado, pequenas frestas verticais nas paredes de ferro, iluminadas, onde as figuras longilíneas assomam. Lembro-me que uma das experiências mais fortes que tive na montagem da exposição de Giacometti no MAM foi a abertura das caixas de transporte de onde saiam as esculturas, “ressuscitadas”, de Giacometti. Na sua verticalidade frágil e poderosa, pareciam nos indicar que podemos resistir à frivolidade. Aqui na Gulbenkian, estas peças vão surgindo no interior desta caixa preta, algumas vezes escondidas, vislumbradas através de frestas, evidenciando a diferença entre expor e mostrar. Há dobras invisíveis que alimentam o desejo de ver.

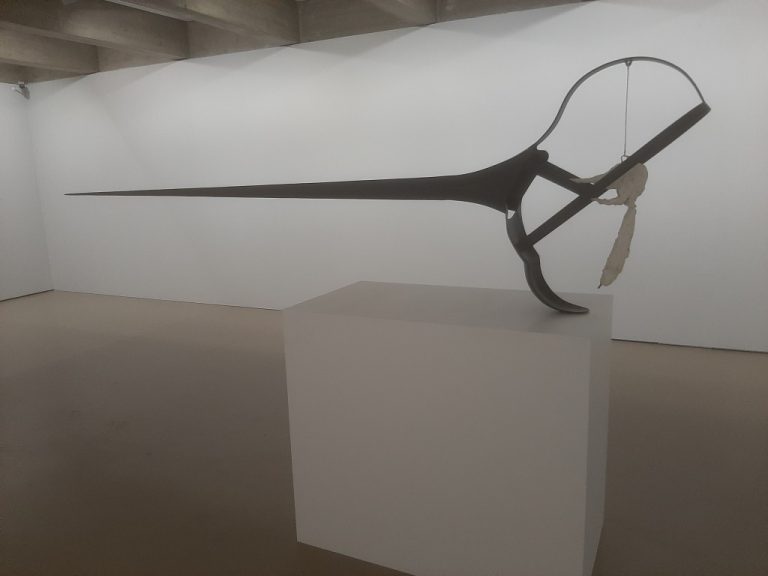

Depois desta passagem pela caverna de ferro, em que somos freados da pressa de olhar e seguir adiante, entramos em uma sequência de salas pequenas, com o diálogo aí mais diretamente entre as peças de cada um. A atmosfera segue austera. Paredes brancas, concreto exposto das vigas, luz indireta. As esculturas em ferro de Chafes são trabalhadas e seus volumes são irregulares e ocos. São fragmentos de um corpo inexistente, que fica insinuado pela verticalidade e pela sensualidade da relação entre cheios e vazios, interior e exterior. Na primeira sala, o diálogo torna-se quase uma cópula em que uma escultura pontiaguda de Chafes, “La Nuit”, feita para esta exposição e para esta relação específica, acolhe no seu interior, pendurado, um gesso inacabado de um enorme nariz de Giacometti. Duas peças que se integram sem se misturarem.

Se em Giacometti há uma redução drástica da artesania escultórica, mantidas a materialidade tradicional do bronze e o resíduo da figura, em Chafes o cuidadoso trabalho escultórico ressurge no manuseio do ferro e da solda e na fragmentação sugestiva do corpo. Barnett Newman referia-se às esculturas de Giacometti como se a matéria, o bronze, fosse mastigado e cuspido. Em Chafes tudo é trabalhado no detalhe. Um concentra o trabalho na superfície encrespada da figura, o outro na criação de entranhas na chapa lisa e opaca do ferro. Um experimenta escultoricamente o apagamento de uma certa ideia de corpo e de humanidade, o outro trabalha a construção de uma figuração pós-humana, uma simbiose erótica de formas orgânicas e inorgânicas.

Passamos por quatro pequenas salas, pontuadas pelo diálogo do ferro e do bronze, da dissolução e da reinvenção dos corpos. Grande parte do diálogo é sugestivo, as formas se metamorfoseiam. Uma das peças de Chafes gruda no canto de uma parede, parece ter saltado do pedestal e agarrado ali. É raro visitarmos exposições em que não nos deparamos com textos explicativos espalhados pelas salas. Nada contra os textos. Eles certamente cumprem o seu papel pedagógico, aproximando o público da narrativa curatorial e do contexto histórico e cultural dos trabalhos. Todavia, ser deixado livre para o contato direto com as obras, neste caso, é uma experiência simultaneamente enriquecedora e inquietante. Parece que não sabemos mais lidar com o vazio, com modos de “falar” mais silenciosos e vagarosos. Há nesta opção uma recusa política da exposição-pedagógica e da exposição-espetáculo. Que cada um responda a este diálogo entre esculturas com as ferramentas cabíveis e não se deixe assombrar com o silêncio. O grito do título (Cris) está lá, mas é mudo.

Ao final da exposição há um outro volume escultórico de ferro, construído por Chafes, para instalar ali dentro uma pequena, minúscula, escultura de Giacometti. Este volume, todavia, é irregular – está desequilibrado no espaço. Entrar nele é perder o eixo do movimento, sentir a vertigem daí decorrente e se deparar com uma figura humana que fica centralizada no fundo e que se mantém em perfeito equilíbrio. Ao nos desequilibrar, Chafes nos obriga a tomar consciência do corpo e da sua centralidade na relação entre o que sentimos, como somos afetados e produzimos sentido a partir daí. Este desequilíbrio traduz muito da própria experiência fenomenológica das esculturas de Giacometti. É como se ele desequilibrasse a relação direta entre tamanho e escala: quanto mais reduzida a figura, maior ela fica para a percepção. Os desenhos são mais um exemplo desta desorientação de escalas.

Esta exposição nos mostra que cegar e desequilibrar são uma forma de resistir ao fluxo da aceleração, dando à percepção algum tempo para lidar com o vazio, o cinza e o grito mudo de formas que se impõem no mundo à revelia do desejo desesperado do consumo.