Ourinhos, SP, 1973. – Vive e trabalha em Nova York, EUA, e São Paulo, SP, Brasil.

Representado pela Galeria Millan.

Indicado ao PIPA em 2010, 2011 e 2012.

Henrique Oliveira é formado em Artes Plásticas com bacharelado em Pintura pela ECA-USP e Comunicação Social pela ESPM. É pós-graduado em Poéticas Visuais pela ECA-USP.

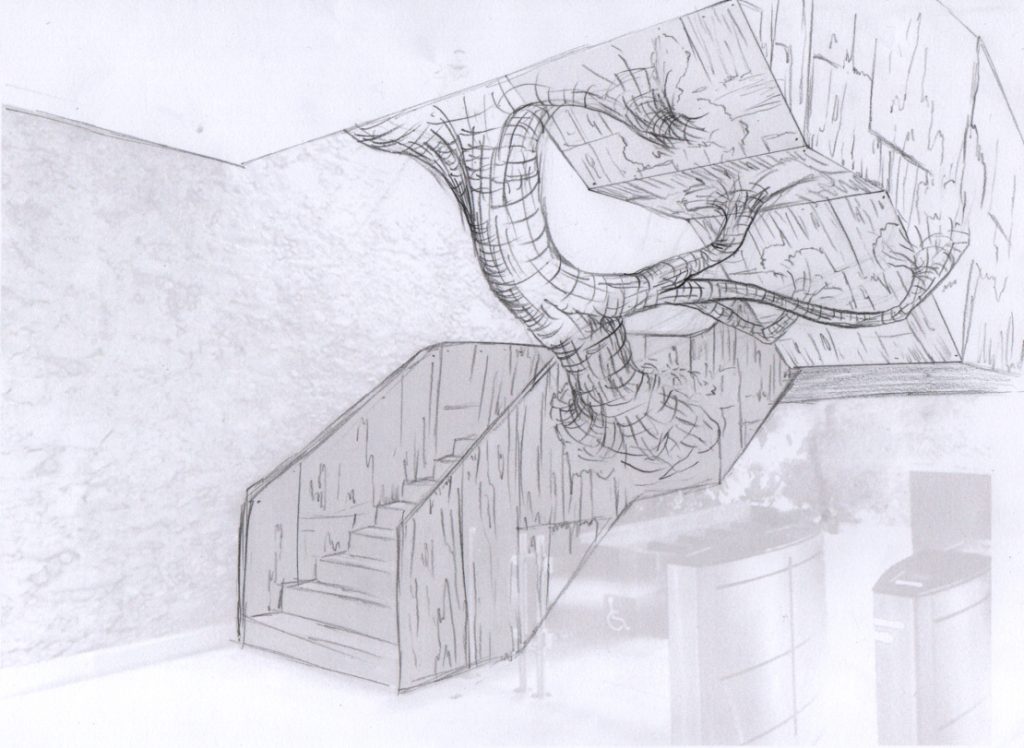

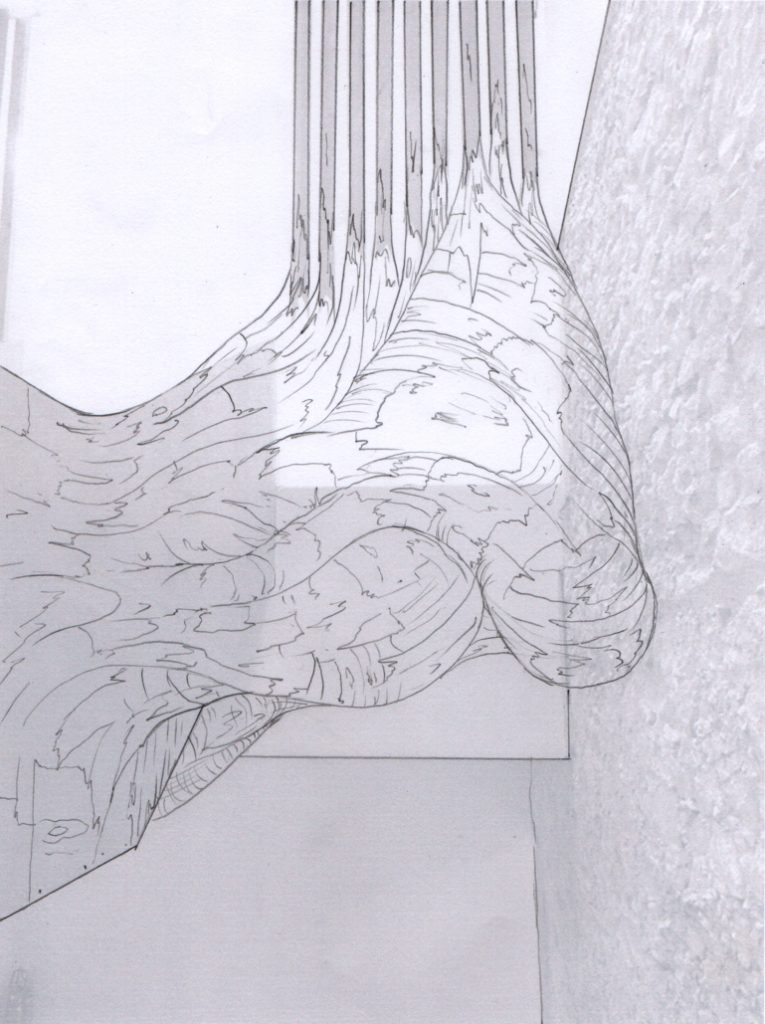

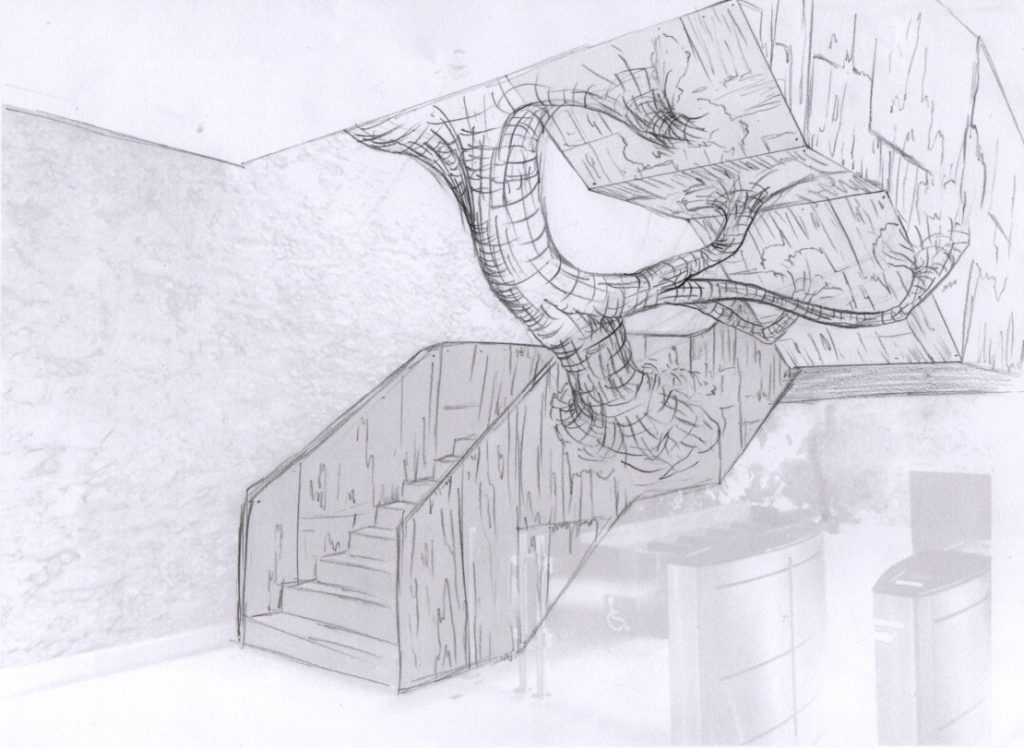

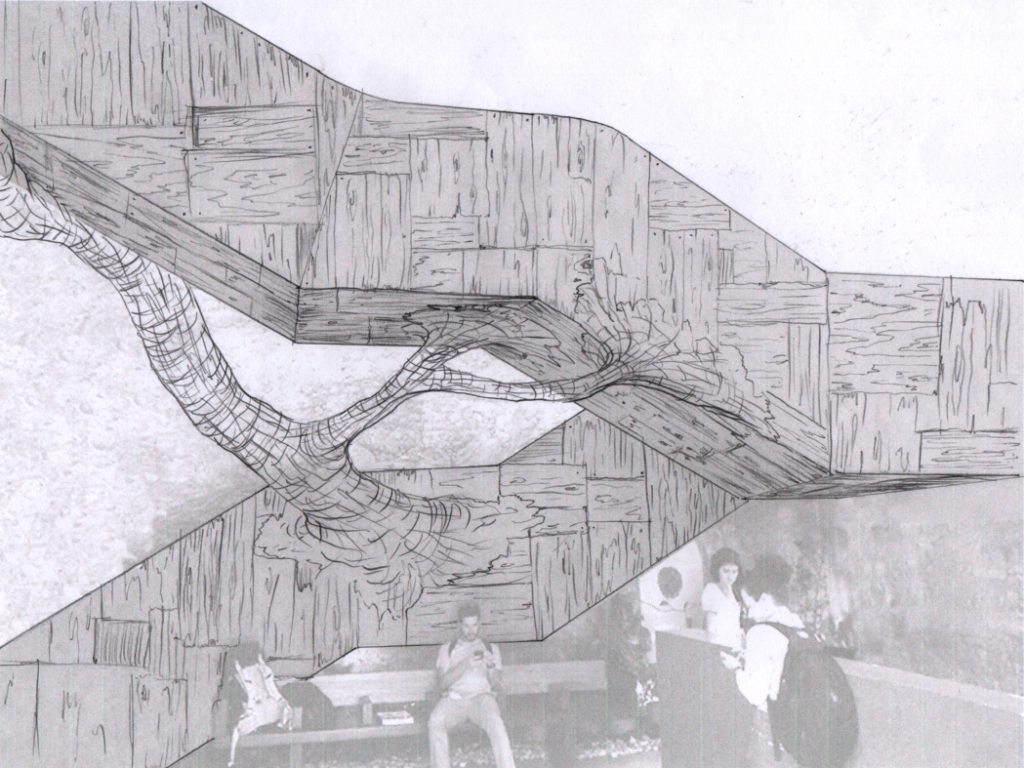

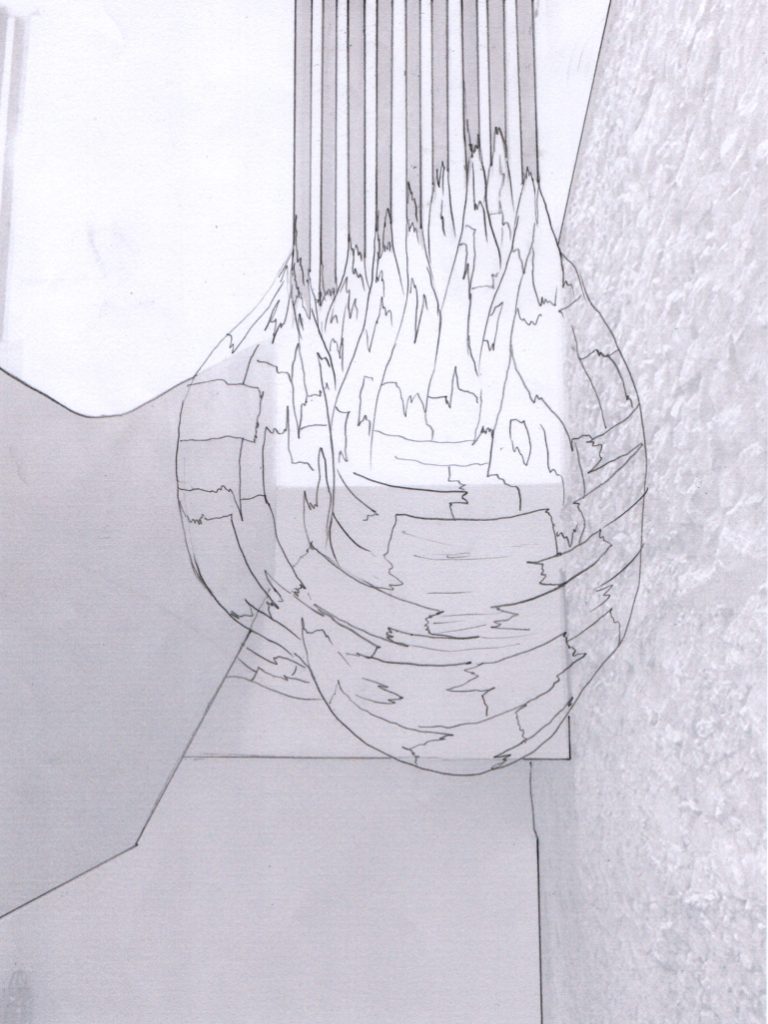

Em 2018, Henrique Oliveira realizou seu primeiro site specific no Brasil: uma instalação permanente que ocupa a escada principal da Villa Aymoré, no Rio de Janeiro. O projeto foi comissionado pelo Instituto PIPA e, após quase três meses de trabalho, foi inaugurado em Dezembro de 2018. Intitulada “Desnatureza 3”, a instalação – que lembra o tronco de uma árvore – lida com a ambivalência entre arte e cultura e com as noções de ciclo e renovação.

Das exposições individuais recentes, destacam-se: IX Enku Grand Award – Museum of Fine Arts (Gifu, Japão, 2018); Galeria Van de Weghe (Nova York, EUA, 2017); Galeria Millan (São Paulo, Brasil, 2016); “Fissure”, Galerie Georges-Phillipe & Nathalie Vallois (Paris, França, 2015); “Adenocalcinoma Poliresidual”, Arthur Ross Gallery – Universidade da Pensilvânia ( Filadélfia, EUA, 2014); “Transarquitetônica”, MAC-USP (São Paulo, SP, 2014); “Baitogogo”, Palais de Tokyo ( Paris, França, 2013) e Boulder Museum of Contemporary Art (Boulder, EUA, 2011) entre outras.

Suas obras constam nas coleções: Museum of Fine Arts (Gifu, Japão), VMFA Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, EUA), Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art (Brisbane, Austrália), MAM-Rio (Rio de Janeiro, RJ), Pinacoteca Municipal de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, Museu Afro-Brasil ( São Paulo, SP), entre outras.

Texto Críticos

CONVERSA COM HENRIQUE OLIVEIRA, POR LUIZ CAMILLO OSORIO

Fevereiro de 2018

Sua formação foi como pintor?

Antes de estudar artes plásticas na universidade, eu tinha um trabalho de desenho que se seguiu a dois anos de prática de pintura, com momentos de experimentação de materiais e técnicas de forma autodidata. Depois disso, na universidade, eu cursei o bacharelado em pintura, mas também fiz todas as aulas de escultura. Meu trabalho se tornou tridimensional por meio de pesquisas pictóricas ligadas à colagem, que aos poucos foram se tornando tridimensionais.

Lembro-me de uma exposição sua na Funarte, faz uns dez anos, e a parede se precipitava para cima do espectador, como se ela expelisse tempo e materialidade acumulada. Naquele caso, ainda se via o plano da parede como suporte. Depois suas peças começaram a interferir no espaço arquitetônico e a serem penetrados e atravessados pelo passante. Como foi esse processo na direção da escala arquitetônica?

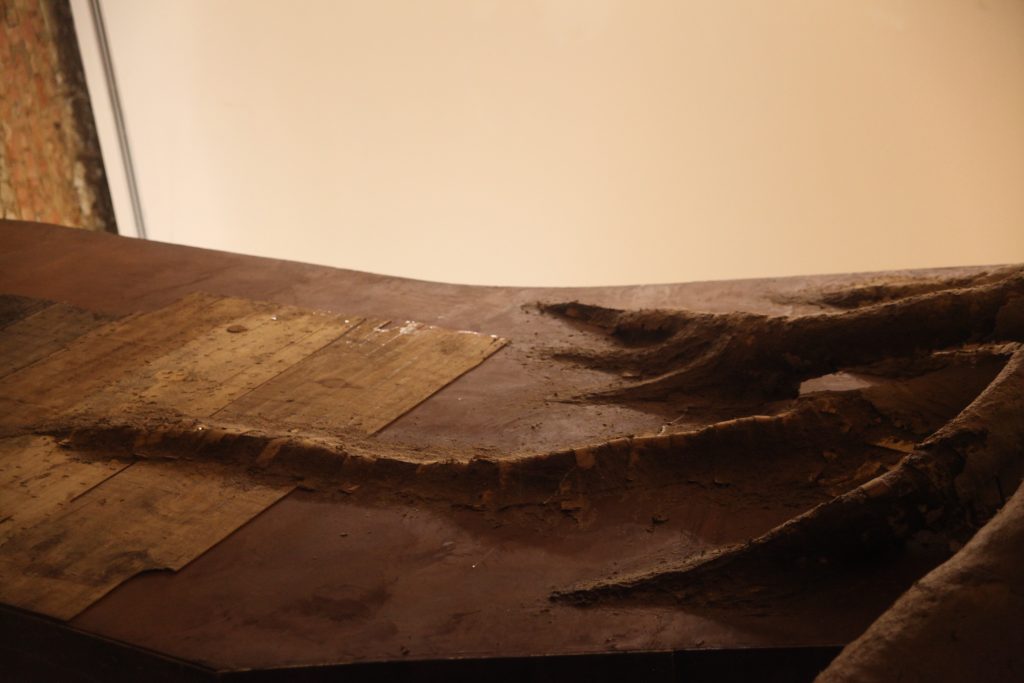

Eu fiz duas exposições na Funarte do Rio, a primeira em 2004 e a segunda em 2006. Acredito que você se refira à segunda. Se não me engano nós fomos apresentados nessa segunda ocasião. Seja como for, foram dois momentos distintos do desenvolvimento de uma mesma sequência de trabalhos feitos com resíduos de compensado de construção usados. Em 2004, o trabalho ainda era bem plano, praticamente revestia a parede da última sala. Em 2006 o trabalho já apontava para uma das direções que eu iria seguir. Ali já me ocorria a ideia da instalação se referindo a um tipo de matéria pictórica como volume espacial. Enquanto no início desta pesquisa, o que me atraiu e orientou minhas escolhas foi o aspecto material da madeira – suas texturas, cores, marcas que o tempo “pintava” naquelas superfícies, num determinado momento eu me vi entre experimentar com materiais mantendo o formato quadro, ou direcionar o material que eu estava usando para um desenvolvimento espacial. A partir daí, se as paredes já eram suporte e forma, a relação com a arquitetura se tornou essencial. O compensado, quando usado como unidade de construção, também fala à escala da arquitetura. Como nos primeiros trabalhos o mesmo material era reciclado em diferentes instalações, eu cheguei a pensar a obra como uma única matéria que tomava diferentes formas de acordo com a situação em que era montada. E, de fato, a forma final destes trabalhos era uma resultante direta da situação arquitetônica – onde havia uma coluna, ela formava uma onda, onde havia um teto em cunha ela abria em uma rachadura. Quando eu me deparei com uma parede curva, quis criar um rebatimento convexo e então usei a flexibilidade da madeira para criar uma forma levemente arredondada no Centro Universitário Mariantonia, em 2005. Alguns meses mais tarde eu construí estas superfícies arredondadas em todas as paredes de uma pequena sala. Usando tubos de PVC, o trabalho adquiriu uma plasticidade inesperada, onde a tensão foi levada a um grau inesperado, chegando a sugerir uma qualidade líquida em um material extremamente ressecado e quebradiço.

Essa combinação de sentidos opostos foi importante também nos desdobramentos da vertente que estava prenunciada naquele trabalho de 2006 na Funarte RJ. Ali surgia a ideia de uma terceira dimensão pictórica que seria obtida, não só pelas propriedades naturais do material como a textura, a cor e as formas quebradas das lascas, mas também pela forma escultórica que tomava como referência topografias de texturas de tinta óleo, como se pudéssemos ampliar pequenos empastos de tinta em grandes formas escultóricas, capazes de sugerir a sensação de uma pasta viscosa em uma matéria seca. Uma gestualidade expressiva obtida por uma construção metódica, uma forma canônica da arte moderna feita de uma substância marginalizada das cidades.

Eu separo estas obras em uma vertente específica do meu trabalho porque elas voltam para a parede no formato quadro (ou escultura de parede, relevo, como se prefira chamar), enquanto que as obras construídas diretamente na arquitetura tiveram desdobramentos diversos. Estas últimas, por vezes atuando como prolongamento de elementos estruturais dos edifícios, outras irrompendo de paredes e tetos como se aquilo que víssemos na galeria fosse apenas um pequeno pedaço de um ser vivo muito maior. Outras ainda se tornando, elas mesmas, lugares em que se pode entrar e caminhar, onde a obra fala a sentidos além da visão, desestabilizando o solo, gerando ruídos e cheiros oriundos da sua matéria e modo de construção.

O que há de estranho nestas instalações, do ponto de vista de uma precariedade orgânica que se introduz no mundo e avança sobre nós, fica um tanto rebaixado nas suas pinturas. Elas são mais bem comportadas. Como você vê hoje o diálogo entre estes dois suportes? Qual a necessidade da pintura para sua poética?

Acho que o que acontece é que muitas vezes as minhas pinturas são comparadas às esculturas sob os mesmos parâmetros. Embora intimamente interligadas, elas são duas linguagens distintas. As pinturas são feitas para serem vistas como pinturas, nem melhores nem piores do que a produção tridimensional, apenas diferentes. E o tempo que elas requerem também é muito mais lento, enquanto as obras tridimensionais, sobretudo as instalações, já chegam e se apresentam, as pinturas seriam o equivalente àquelas pessoas que você precisa conviver durante um longo tempo para começar a conhecer.

As pinturas também precedem em vários anos a minha produção tridimensional. E quando eu comecei a trabalhar com compensados usados foi como se ocorresse uma ruptura em direção a uma abstração geométrica (os compensados são produzidos como chapas retangulares). Mas na medida em que estes trabalhos foram sendo desenvolvidos, esta geometria foi se fragmentando e as formas orgânicas das pinturas emergiram e predominaram nas instalações. Mas se você olhar as pinturas com atenção, vai perceber que movimentos análogos ocorrem nas minhas formas tridimensionais. A despeito da diferença das duas linguagens, ambas compartilham uma dinâmica comum – torções, convulsões, expansões, contrações, gestos – toda uma noção de movimento está presente. Às vezes penso que as pinturas são uma espécie de arcabouço das demais linguagens que utilizo. Enquanto o desenho, a escultura e a arquitetura são formas assertivas, sólidas, as pinturas são um caldo indefinido, onde nada se fixa, nada se assume e tudo pode ser sugerido – uma superfície movediça onde as ideias estão em ebulição e de onde variadas formas podem emergir.

Desdobrando a pergunta anterior a partir das imagens de trabalhos recentes que você me enviou, vejo esta série EXLP em que uma espécie de fungo pictórico parece brotar da parede como um novo gesto pictórico. São pequenos “troços” de cor que se encrespam diante do olhar como se pinceladas acumuladas de cor ganhassemcorpo. Seria essa série uma convergência das instalações com a pintura?

Este trabalho surgiu meio por acaso. Eu usava imagens de livros de arte para construir as obras da série “Xilempasto”, onde (como mencionei na segunda pergunta) a topografia do empasto do óleo é tomada como referência para a construção tridimensional. Num determinado momento, porém, eu resolvi criar empastos de fato para usar como modelos para as esculturas de parede. Então fiz um pequeno quadro com muita tinta óleo. Sobrando material fiz um segundo sobre uma massa de papier machê. Então percebi que construindo relevos eu poderia criar pinturas que estavam no limite de se tornar objetos. Por mais que os “Xilempastos” evoquem a ideia de pinturas, a forte presença material da madeira sempre reafirma, em última instância, o caráter escultórico do objeto. O aspecto temporal que você menciona, prevalece, evocando uma atmosfera meio nostálgica, algo indefinida que percebemos na madeira policromada, ora remetendo a um barroco puído, ora a uma árvore ou cerca caiada. Algo que já estava ali, que portanto pertence a um passado. São sentidos que afastam a referência original da pintura, embora abram os sentidos para outras percepções do objeto. Nas obras da série EXLP isto não ocorre, ali matéria não deixa dúvida de que se trata de pintura, embora a situação física desta, um tanto improvável, não pudesse ser obtida apenas pela tinta sobre a tela.

Mas voltando à sua questão, eu não vejo este trabalho como uma convergência das obras tridimensionais com as pinturas. Acho que talvez elas se posicionam em algum lugar entre elas e confesso que, quando fiz as primeiras, esta ideia me ocorreu. Mas na medida em que fui fazendo, elas resistiram e se revelaram uma terceira coisa. Um pouco como algo que dividimos para achar o meio, mas este é dividido novamente e novamente, ad infinitum, revelando-se uma tarefa impossível.

Como você lida com os colecionadores das instalações? Elas são sempre site-specific? Como eles convivem com elas? Você tem tido uma boa resposta comercial destas instalações?

Nunca me preocupei se meu trabalho venderia, ou para ser mais preciso, sempre esperei que ele nunca seria. Quando comecei a pintar fazia quadros tão variados quanto minha curiosidade pedisse. E as primeiras instalações foram concebidas como obras temporárias e site-specific. Foi só quando finalmente, em 2007, pude alugar um galpão em São Paulo que comecei a fazer esculturas e instalações não temporárias. Embora mais difíceis de serem vendidas, muitas destas obras tridimensionais foram adquiridas por colecionadores e instituições. As poucas obras que de fato construí em lugares específicos, e que, em tese não podem ser realocadas, foram feitas no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, e esta tendência se acentuou nos últimos anos. São colecionadores decididos, que estão dispostos a ter uma obra permanente. Agora, diferente de obras que já estão prontas, quando alguém te convida para fazer algo para um local específico, normalmente ela tem como referência uma obra anterior. Então é preciso toda uma didática para explicar que cada obra é única, que a produção do artista tem uma lógica própria e que, portanto, não faria sentido repetir algo que você já fez.

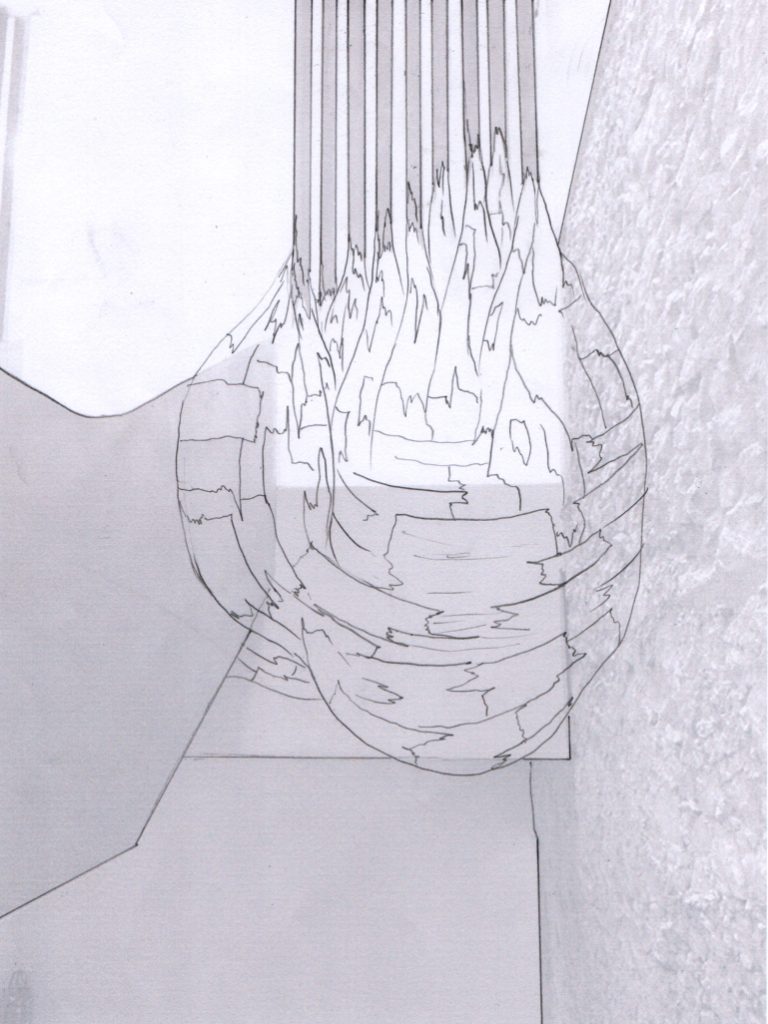

Em trabalhos recentes, como em “Passagem Parietal” e “Devir”vejo uma combinação maior da escultura com a instalação. Por um lado, estamos diante de uma presença plástica que se constrói no espaço, de outro, somos obrigados a experienciá-la de dentro, entrando e caminhando no interior daquela construção. Como é este movimento de olhar ao mesmo tempo de fora e de dentro?

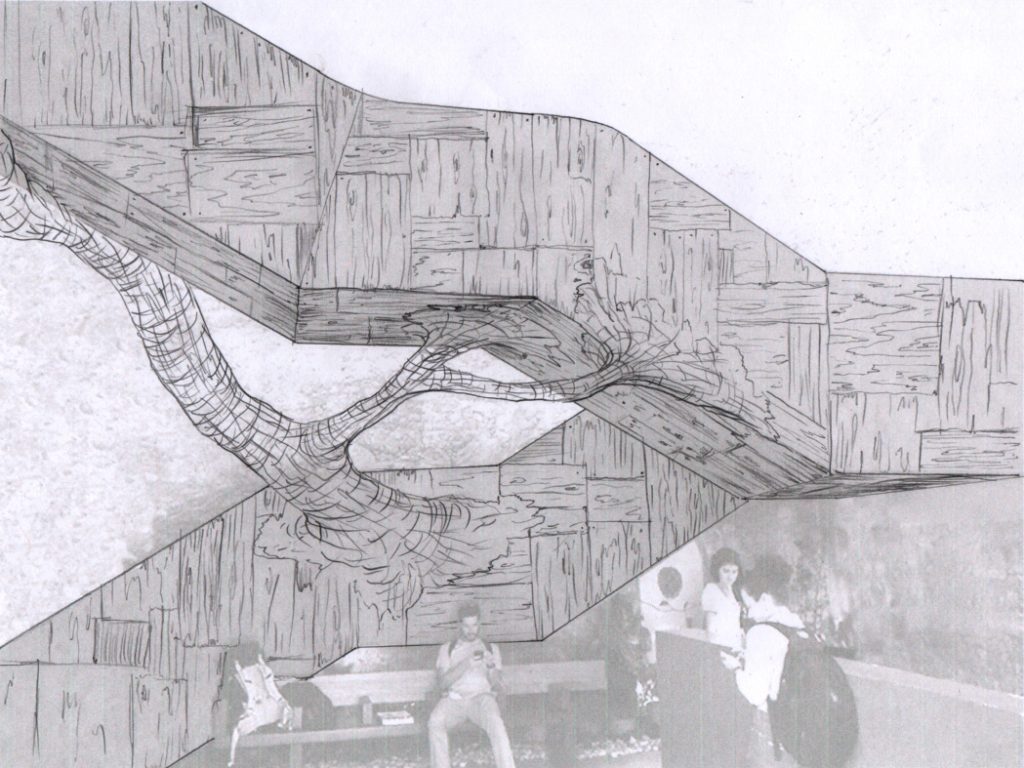

“Passagem Parietal” foi concebida em 2016 para uma exposição num museu na Alemanha. Oito artistas foram convidados a ocupar as salas com intervenções espaciais e instalações. Esta obra, e isto não dá para entender nas fotos, modificava a trajetória do público, pois ela conectava e eliminava duas portas da mesma parede, localizadas ao fundo desta sala, de modo que as pessoas não podiam mais usá-las para passar de uma sala a outra. Da sala maior via-se apenas a parte externa do trabalho, que tinha um aspecto natural e escultórico (além dos compensados de segunda mão que costumo usar, adicionei cascas de árvore com musgo) e irrompia de dois pontos da parede formando um arco. O lado interno da escultura só podia ser acessado da sala do fundo, de onde por sua vez, não se podia ver o lado externo da peça. Mas estes dois momentos ficavam cindidos no tempo-espaço, pois você tinha que percorrer o museu todo para ir do exterior ao interior da obra. E eram partes (a de dentro e a de fora) muito diferentes, de modo que um visitante menos atento poderia não perceber que se tratava de dois lados da mesma coisa. Esta separação amortizava a percepção de uma escultura penetrável, noção que muitas vezes aparece nos meus trabalhos.

Já a obra “Devir” não possui uma dimensão externa, ela é apenas um interior. Concebida como uma caixa, ela é a primeira obra desta natureza que eu faço que pode ser remontada (em geral, quanto mais interagir com o espaço, mais inviável será a remontagem da obra). Devir contém o seu próprio espaço e foi instalada só uma vez e depois levada para um depósito. Nesta montagem, toda a sala de uma galeria era revestida com a mesma madeira do objeto que ela continha – espécie de árvore, que dominava o espaço central. Ou, se preferir, podemos dizer que o objeto que é guardado na sala ali é uma extensão do próprio espaço de armazenamento. Conteúdo e o continente são a mesma matéria que se apresenta ora como constructu humano, ora como planta. Como se problematizasse a distinção que comumente fazemos entre cultura e natureza.

Duas coisas me chamam a atenção nos novos trabalhos: a combinação de uma atmosfera de distopia ecológica e uma ética do precário. Como você vê isso?

São termos que eu já ouvi bastante, o que eu não tinha ouvido ainda era a combinação deles que você propõe, sobretudo “distopia ecológica”. Há cerca de 12 anos, um amigo, num dos primeiros textos que fizeram sobre o meu trabalho, sugeriu o termo “distopia urbana” para se referir às primeiras instalações que fiz com compensados usados. Já em relação ao termo “ecológico”, eu achei bastante pertinente que você tenha usado junto com “distopia”. Há muitas análises apressadas que rotulam meu trabalho de “eco”, como se o simples fato de usar um material coletado do lixo conferisse uma espécie de selo verde.

As minhas primeiras instalações estavam muito mais próximas do contexto onde este tipo de material é encontrado, as ruas de São Paulo. Elas eram quase como tapumes modificados, deslocados ou reconstruídos em museus e galerias. Talvez por isso a distopia ali fosse do tipo urbana.

Ao longo dos anos este contexto foi sendo abstraído em variadas vertentes, sendo uma delas representativa de uma espécie de retorno deste material à sua origem enquanto matéria-prima, à sua fonte natural. Foi quando eu comecei a usar lascas de madeira menores e irregulares, combinadas a um domínio plástico maior do material. Num dado momento me ocorreu esta ideia, onde o material que um dia foi árvore, que foi retirado da natureza e industrializado em chapas retangulares, após ser usado é descartado. Mas ao invés de virar pó, retoma sua forma original em galhos, ramos e troncos. Uma retomada que só pode ocorrer na forma distópica de um corpo zumbi, uma espécie Frankenstein – um indivíduo feito de restos mortais de outros indivíduos. Talvez nessa concepção esteja implícita esta distopia ecológica que você fala. Uma forma visual que parece estar viva, mas que já nasceu morta, como índice dos tempos que vivemos, a reconfirmar a inviabilidade do projeto moderno, a impossibilidade da conciliação entre a cultura e o desejo, entre o desenvolvimento tecnológico/industrial e a preservação do meio-ambiente.

Por isso tudo, vejo as noções de decadência e de distopia sempre quase muito presentes nos meus trabalhos. Já o sentido de precariedade, acho que aparece, salvo em algumas exceções, mais a reboque do tipo de material usado e ao contexto ao qual ele é associado. Sobretudo no Brasil, estes compensados são associados às favelas e periferias, mas públicos de outros países muitas vezes não veem isso ali. Em muitos casos eles veem apenas a relação com a natureza nesse tipo de madeira. E talvez isso aconteça porque deliberadamente eu sempre fui cuidadoso para que o meu trabalho não fosse associado a uma estetização do precário. Eu sempre tomei cuidado para que o trabalho não fosse apenas uma emulação de situações precárias ou de gambiarras – clichés de terceiro mundo que não acrescentam nada às discussões, mas que muitas vezes ganham uma curiosidade efêmera pela forma como são apresentados. Assim, no início eu me esforcei por emancipá-las desta condição, e acho que por isso o trabalho foi capaz de converter uma potência, que latente na condição precária, pode ser formalizada em linguagem plástica. Neste sentido, ao me apropriar de uma precariedade visual, eu procurei manter uma ética capaz de transcender o simplismo de uma estética povera – lâminas de madeira viraram camadas de pintura, barracos de favela viraram estruturas orgânicas, o ressecamento virou uma massa mole que se expande no espaço, o lixo virou natureza, o abjeto virou sensualidade – O sentido de movimento e de transformação é a única constante nesses trabalhos.

E quando finalmente eu senti confiança suficiente naquilo que eu tinha desenvolvido, deixei o receio de voltar às origens deste material para poder atingir novas camadas de sentido. Por exemplo, na instalação “Transarquitetônica”, feita em 2014 no MAC em São Paulo. Ali eu deliberadamente criei seções que lembravam barracos, pois elas eram necessárias para confirmar a trajetória distópica de ideais modernos. Eram estruturas necessárias para a transformação espacial sobre a qual a obra foi concebida. E, se vista isoladamente, esta seção provavelmente não se sustentasse como obra, por outro lado ela re-significava e potencializava as seções subsequentes – túneis orgânicos que se ramificavam em galhos, sugerindo um corpo único que pedia um deslocamento espaciotemporal para ser visto. Ou melhor, para ser vivido e compreendido em suas dimensões éticas, estéticas e políticas.

Quais artistas te influenciaram, foram importantes para a sua trajetória? Em relação aos contemporâneos, com quais artistas você dialoga e gosto de acompanhar o trabalho? Tenho percebido uma certa aproximação – não pelos materiais, mas pelos efeitos de desorientação espacial-arquitetônica – uma conversa com o Anish Kapoor. Faz sentido?

Fui influenciado por vários artistas, isto variava muito dependendo da época. No início, quando comecei a estudar arte, era sempre muito estimulante quando eu descobria um artista novo. Antes de ir pra Universidade, eu estudava por conta própria, me alimentei do feijão com arroz básico: Van Gogh, Miró, Kandinsky, Paul Klee, Duchamp – a coleção da Taschen. Tenho um apreço particular pela linha de pintura do norte da Europa, de Bosch e Bruegel, passando por Munch, Van Gogh, Ensor, até De Kooning, a materialidade de Anselm Kiefer e as telas abstratas de Gerhard Richter. Quando comecei a frequentar exposições em São Paulo, ainda nos anos 90, eu circulava muito entre galerias que ficavam próximas da minha casa. Me lembro que gostei muito de uma exposição da Cristina Canale, na galeria São Paulo (que não existe mais). Também que impressionou muito uma do Tunga, que vi na Luisa Strina, chama-se Lúcido Nigredo. Ainda nos anos 90, fui visitar um amigo que tinha aberto uma agência de multimídia (era assim que ele chamava o negócio). Saí de lá continuando sem entender o que ele queria dizer com aquilo, mas vi um livro do Nuno Ramos que me despertou a curiosidade. Eu já vinha experimentando materiais na pintura e fiquei impressionado com a diversidade de materiais que ele usava. Ainda hoje tenho estas pinturas matéricas de fins dos anos 80 e começo dos 90 como uma referência dentro da arte brasileira, uma espécie de desdobramento de experimentos de meados do século 20, como John Chamberlain, Robert Rauschenberg, Alberto Burri e muitos outros.

Recentemente, nesta mesma exposição na Alemanha de que falamos na questão 6, conheci um artista belga que venho acompanhando há alguns anos e que montou seu trabalho ao lado do meu no museu. Perguntei se ele conhecia estes trabalhos do Nuno. Apesar de serem da mesma geração e do evidente diálogo de linguagem, ele nunca tinha visto. Peter Buggenhout trabalha exclusivamente no campo da escultura e usa estruturas diversas que recobre com poeira, além de outros materiais inusitados como estômago de vaca, poliueretano, sangue e isopor. São trabalhos que você olha e pergunta: que porra é essa? Obras que se posicionam num campo radicalmente não representativo, mantendo seu caráter expressivo, material e imanente. O Anish Kapoor, que você citou, também dispõe, em alguns trabalhos, com uma forte presença material. Mas a impressão que ele me passa é a de alguém que trabalha mais como um arquiteto, projetando obras que são então construídas por outras pessoas. Há sempre um certo distanciamento. Agora, ele consegue efeitos incríveis, cria esculturas com fumaça, volumes que surgem e desaparecem. Algumas obras dele são fascinantes, embora ultimamente eu tenho sentido um certo desgaste. Acho difícil o artista atender a uma demanda tão grande sem se tornar maçante. Às vezes parece uma linha de produção, depois de ver o mesmo trabalho dezenas de vezes, não consigo sentir mais nada. Mas ainda assim é um artista que sempre pode surpreender.

Quando eu estava planejando “Passagem Parietal”, pensei muito em duas obras dele que tratam do dentro e do fora. Uma que vi no Guggenheim de NY que se chamava “Memória”, e outra que conheço por livros, não me lembro do nome. Era instalada em um prédio. Dentro do edifício só se via a parte de fora do trabalho e fora só se via a parte de dentro. Ele colocou esse dilema de forma muito clara. Não sei se outro artista já tinha feito algo assim antes dele, mas quando isso acontece é muito difícil fazer algo que acrescente à discussão. Acho que meu trabalho, em geral, é bem diferente, mas às vezes se aproxima em alguns pontos, por exemplo quando crio deformações na parede branca das galerias. Mas para mim isso é apenas uma forma de naturalizar uma passagem de ambientes, é uma construção que responde a uma demanda do trabalho, mas não é o assunto principal. E no caso desta instalação que fiz em 2016, havia uma situação dentro/fora que remetia diretamente a algumas obras do Kapoor. Mas o meu interesse se concentrou na intersecção de uma forma escultórica (que no caso pode ser penetrada) com a arquitetura (tanto aquela onde ela está instalada, como aquela que ela instaura enquanto experimento “arquitetônico”).

Você está morando fora do país há algum tempo. Como tem sido esta experiência?

Na verdade, desde 2013, por conta das minhas viagens e do tempo requerido para montar minhas obras, eu tenho passado em média 5 ou 6 meses por ano no exterior. Estas temporadas, que duram em média 4 ou 6 semanas, são quase sempre situações onde você tem que dialogar com o tempo para montar uma obra. Apesar de serem muito estimulantes e haver muita troca, eu acabava não conseguindo estabelecer uma experiência mais duradoura com o lugar e as pessoas. Então comecei a ficar com vontade te ter um espaço permanente, fora do país, onde eu pudesse desenvolver uma relação mais sólida com a cidade e a cultura local, conhecer pessoas interessantes. Trabalhar em outro país também é uma maneira de mudar seu ponto de vista e eu senti que era o momento. Depois de 10 anos no mesmo ateliê estava ficando um pouco acomodado e fiquei com medo que isto se refletisse na obra. Acho importante evitar cair em uma zona de conforto e morar fora te obriga a mudar isso. Numa cidade com a dinâmica de Nova York você também aprende muita coisa, pois as exposições a que você tem acesso, os acervos, são muito enriquecedores, não temos isso no Brasil, não neste grau. Ver isso como parte do seu cotidiano é diferente de ver em viagens. A absorção, o ponto de vista, a calma, muda a forma como você lida. Nós dizemos que conhecemos tal ou qual cidade ou museu, mas conhecer de fato requer tempo e dedicação. Houve também um fator prático. Eu estava sentindo a necessidade de ter uma base fora, um lugar onde eu pudesse armazenar materiais, produzir e exportar obras sem a burocracia que impera no Brasil e que já me deixou na mão em momentos difíceis. Agora, eu estou em Nova York há pouco tempo para te dar uma opinião sobre a minha experiência. Cheguei em janeiro de 2017, na ressaca do banho de água fria da última eleição. Eu fico a maior parte do tempo no Brooklyn e não saio muito, mas acho que as coisas são mais simples ali. Gasto muito menos tempo resolvendo problemas do que quando estava em São Paulo e isso me dá melhores condições de trabalhar e estudar, o que eu estou achando ótimo. Mas por outro lado, nem de longe eu tenho o espaço de estúdio que tenho no Brasil e sinto muita falta dos meus amigos. Em São Paulo são dois ateliês vizinhos e uma turma de umas 6 ou 8 pessoas todo dia. É muito mais divertido.

*Luiz Camillo Osorio é curador do Instituto PIPA, conselheiro e um dos idealizadores do Prêmio. É professor e atual diretor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Foi curador do MAM-Rio entre 2009 e 2015.

Vídeos