Brasília, DF, 1980. – Vive e trabalha em Recife, PE.

Representada pela Fortes D’Aloia & Gabriel.

Indicada ao Prêmio PIPA 2010 e 2017.Vencedora do Prêmio PIPA 2017.

Membro do Comitê de Indicação PIPA 2019.

A prática em fotografia de Bárbara Wagner está centrada no ‘corpo popular’ e suas estratégias de subversão e visibilidade entre os campos da cultura pop e da tradição. Publicadas em livros editados pela artista desde 2007, suas obras tem sido exibidas em exposições individuais e coletivas nacional e internacionalmente e fazem parte das coleções permanentes do MASP e MAM em São Paulo. Uma monografia com uma extensa seleção de suas fotografias foi publicada em “O que é bonito é pra se ver” (Het Domein 2009). Trabalha em colaboração com o artista Benjamin de Burca (Munique, 1975) desde 2011, com quem participou: da 58a. Bienal de Veneza ( Veneza, Itália), da Front International – Trienal para Arte Contemporânea de Cleveland (Cleveland, USA), do 33o. e 35o.Panorama de Arte Brasileira (São Paulo, Brasil), da 4a. Bienal do Oceano Índico (La Réunion, França), da 36a. EVA International (Limerick, Irlanda), da 5a. edição do Prêmio Marcantonio Vilaça e da 32a. Bienal de São Paulo (São Paulo, Brasil). Mestra em Artes visuais pelo Dutch Art Institute (2011).

Texto Crítico

CONVERSA COM BÁRBARA WAGNER, POR LUIZ CAMILLO OSORIO

Bárbara, fale um pouco do começo de sua trajetória. Você começou na fotografia? Lidando com a fotografia documental?

A fotografia me chegou pelo jornalismo, foi na redação de jornal que entendi como a imagem técnica é apenas outra dimensão do texto como ideologia. Como fotojornalista, desenvolvi um gosto pela leitura crítica de estereótipos e clichês, formas que de tão sintéticas parecem realidades ‘dadas’. Sem me adequar nem aos meios massivos nem às belas artes, fui experimentando fazer fotografia entre esses dois circuitos, não só construindo ‘imagens do real’; mas sobretudo atentando à ‘realidade das imagens’. Minha busca era mesmo estar entre o documentário e a arte, porque não acreditava que tivesse de deixar de fazer um para fazer o outro. Em “Brasília Teimosa” (2005-2007) o desafio era exatamente esse, o de acertar ao máximo as dinâmicas do clichê até o ponto de desalinha-lo. Ali, tecnicamente, não há nada de novo: o engajamento do fotografado – como do espectador – ocorre através de uma cosmética bastante convencional, disparada pelo flash. Mas estávamos numa era pré-selfie e rareavam os registros fotográficos do ‘povo’ brasileiro numa representação não miserabilista. Lembro de mostrar esse trabalho pra Hito

Steyerl em 2010 e ela dizer que parecia o Brasil em 2050.

O que há de experiência do Nordeste, do sertão brasileiro, na construção da sua poética e do seu olhar? Apesar de haver nas suas imagens um certo excesso barroco, mais pela luz, vejo também uma atenção para a aridez existencial, uma vontade de lidar com vidas que assumiram um compromisso muito verdadeiro com o que escolheram. Vidas que juntaram liberdade e necessidade. Fale um pouco do que te interessa revelar nas pesquisas que fundamentam seu trabalho.

As tradições populares do Nordeste são uma grande escola de arte pra mim. Não tanto por seu sentido folclórico ou carnavalesco, mas sobretudo por tratar em essência de um conhecimento trazido pelo corpo. Me interessa muito observar de que formas esse conhecimento ocupa os espaços e os modos de produção, de que modo esse corpo transita entre o ritual e o espetáculo e acima de tudo me interessa fazer ver o ‘trabalho’ investido nessa operação. Quando vejo a apresentação de um folguedo na rua ou um MC no palco, quero mesmo é compreender suas dinâmicas durante os ensaios, nos bastidores. “Estrela Brilhante” (2008-2010), “A Corte” (2012-2013) e “Mestres de Cerimônias” (2015-2016) são buscas nesse sentido. Em uma região do Brasil onde modos de produção rural coexistem com um desenvolvimentismo desenfreado, essas

tradições, esses conhecimentos e esses corpos protagonizam uma batalha constante entre resistência e adaptação.

Sei que os seus projetos lidam sempre com uma pesquisa dedicada e de fôlego. Como é este processo de fazer uma obra?

Como diz o Adirley Queirós, se existisse uma fórmula a gente não precisava ser artista – a Globo já teria inventado as máquinas de fazer arte. Todo pesquisador conhece a sensação de não saber onde a pesquisa vai dar, e para mim esse é o único caminho viável. Mas reconheço que ao longo do tempo desenvolvi uma metodologia fundamentada no jornalismo (no sentido da urgência em observar e comunicar um fato) e no ensaio (no sentido da necessidade em repetir e testar esse mesmo fato). Como numa etnografia da ficção, me aproximo do outro para construir com ele um método para aborda-lo. Dessa forma o resultado nunca é previsível, o processo se torna o centro do trabalho e, eticamente, encontro um lugar possível no que diz respeito ao aparente hibridismo entre documentário x ficção.

Fale também da transição para o cinema. Isso se deu muito a partir da parceria com o Benjamin de Burca (Munique, 1975)?

Minha colaboração com Benjamin começou em 2013, quando ele veio ao Brasil pela primeira vez e estranhou tudo o que me era familiar – por exemplo, as centenas de esculturas de prédios espalhados nas áreas nobres do Recife (algo estabelecido por lei desde 1961). Determinado a fotografa-las, Benjamin precisava de alguém para ajudá-lo a entrar nos prédios. Enquanto ele fotografava as esculturas, eu conversava com os porteiros, que eventualmente davam seus pareceres sobre a qualidade das obras de arte, tais quais curadores (“Edifício Recife”, 2013). Já nosso trabalho em cinema aconteceu com a chegada de Pedro Sotero como nosso colaborador. Diretor de fotografia de filmes como “O Som ao Redor” (2012) e “Aquarius” (2016), Pedro se interessa por uma câmera capaz de se fazer engajar com o sujeito que busca retratar, participando ativamente da pesquisa de cada projeto. É dele a fotografia dos quatro filmes que fizemos até agora. Se eu sou a jornalista que percebe a urgência de um problema ou questão, Benjamin (cuja prática artística vem da colagem de veia mais surreal) nos joga a experimentar na ficção, enquanto Pedro leva a outro nível de alcance e circulação as imagens que nos interessam construir e observar.

Fale sobre esta trilogia que você está completando agora e que junta frevo, brega e música evangélica. É uma procura pelo Brasil profundo?

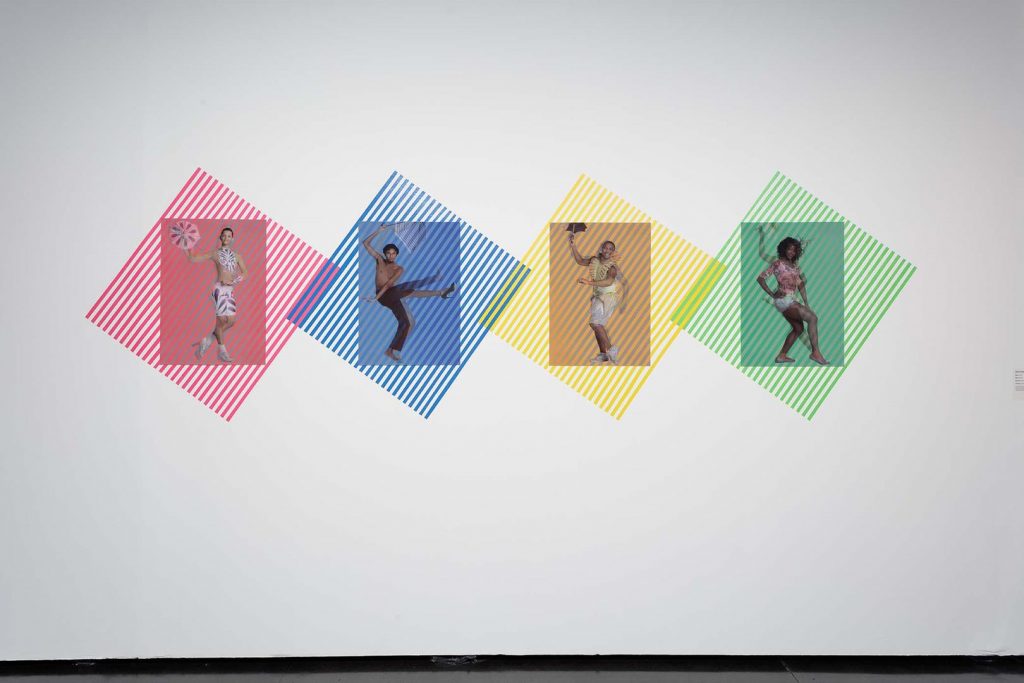

Desde os protestos de 2013 há mudanças significativas na maneira como entendemos classe, trabalho e coletividade no Brasil. A ideia de mobilidade social como sinônimo de poder de consumo e acesso à mídia e tecnologia transformou de vez as formas de interação entre classes distintas. Essa amarração triangular entre o terreiro, o palco e o altar nos pareceu uma forma suficientemente clara de analisar como toda uma geração aprendeu a transitar entre o ritual e o espetáculo trabalhando com o próprio corpo, com a construção da própria imagem. Em “Faz que Vai” (2015), o Frevo como resistência nas ruas ocupa o espaço bidimensional do cartão-postal turístico, enquanto que em “Estás Vendo Coisas” (2016), a cultura do Brega no palco é toda construída para circular como videoclipe. Já em “Terremoto Santo” (2017), o Gospel transporta o altar para qualquer lugar que ele possa alcançar, desafiando noções de instituição e poder. Em todos os três filmes, os retratados sabem muito bem como construir a própria imagem e voz, e assim estamos bem longe da ideia de ‘trazer a luz’ ou de ‘dar voz’. Se este é um novo Brasil, e se ele nem é mais tão profundo, é exatamente sua performance para a câmera que interessa discutir.

Como foi para vocês – Barbara e Benjamin – a experiência de Munster este ano? Por acaso tem sido um ano de enorme produtividade – Berlinale, Münster, IMS, PIPA, Panorama e Videobrasil. Como dar conta desta agenda? Vocês dois se dividem nas tarefas?

Não temos estúdio nem assistentes, dividimos as tarefas e é mesmo difícil quando coincidem momentos de pesquisa com aqueles em que os trabalhos se tornam públicos. Como fazemos documentário, nossa producão tem necessariamente um ritmo mais lento, e isso nos faz, por exemplo, apresentar este ano obras que fizemos anos antes e que estavam inéditas (caso do IMS e do Panorama). Na Berlinale, no PIPA e no Videobrasil, mostramos trabalhos já exibidos em novas formas de instalação, e para outro público. Participar do Skulptur Projekte em Münster foi um grande desafio – em uma mostra historicamente voltada para a discussão da escultura no espaço público, fizemos um filme sobre música tradicional alemã e o instalamos dentro de uma casa noturna (“Bye Bye Germany! A life Melody”, 2017). Num ano em que a arte se tornou alvo dos mesmos golpes feitos ao estado democrático (vide, entre tantos casos, a destruição de uma escultura em Münster e o ataque a uma performance no Panorama) trabalhar como artista se mostra mais do que nunca um exercício de resistência e de cidadania.

Vídeos